Ettore Travaglini (1924-1988)

Ettore Travaglini nasce a Fano il 24 dicembre 1924, secondogenito di tre fratelli: Edgardo che seguirà le orme del fratello maggiore, diplomandosi alla Scuola del Libro e la sorella primogenita Maria Luisa che, pur mostrando un’attitudine ai linguaggi artistici, seguirà la vita monacale.

Negli anni della prima giovinezza cresce dentro il fervido clima culturale fanese, insieme agli amici Arnaldo Battistoni, Luigi Antinori, Lando Fabbri, con cui manterrà una profonda amicizia. Gli stessi anni sono anche quelli del conflitto mondiale e dell’occupazione tedesca, della prigionia e della fuga, esperienza questa che lo segnerà profondamente. Nell’immediato dopoguerra frequenta gli artisti Emilio Antonioni e Giorgio Spinaci. E proprio quest’ultimo, amico fraterno di Francesco Carnevali, lo spingerà a iscriversi alla Scuola del Libro di Urbino (1947 – 1948), dove conseguirà il diploma nel 1950. Con Carnevali manterrà un sincero rapporto di stima e amicizia.

Grazie alle sue spiccate qualità grafico-narrative viene scelto nel 1953 dalla Scuola del libro per illustrare il racconto di Nikolaj Vasil’evic Gogol, Notte di Maggio, pubblicazione per la quale realizza sedici incisioni in cui emerge in modo chiaro già il suo segno.

Conclusi gli studi Ettore inizia subito ad insegnare, un primo anno non lontano da Sulmona e poi due anni a Matera. Proprio nel 1953, quando insegna disegno e storia dell’arte all’Istituto Magistrale Statale di Matera, viene scelto per partecipare alla mostra Vita del Mezzogiorno d’Italia, organizzata dalla Quadriennale di Roma, nel Palazzo delle Esposizioni. Ettore presenta tre incisioni aventi come soggetti il porto, il sogno e la peste.

Nell’ottobre dello stesso anno rientra a Fano, dove continua ad insegnare fino al 1959, alla Scuola di Avviamento, all’Istituto d’Arte Apolloni e in altre scuole della provincia; alla scuola media “Matteo Nuti” conosce Eleonora Mariotti, sorella dei latinisti Scevola e Italo, che sposerà nel 1956; musa ispiratrice e amica confidente, sarà lei a preservare dopo la morte di Ettore la memoria del suo percorso artistico. Avranno due figli: Riccardo e Roberto. La famiglia abiterà a Pesaro, nella confortevole casa al mare, dove Ettore ricaverà anche il suo studio. È da lì che da solo o accompagnato dai suoi figli piccoli, scenderà in spiaggia ad osservare il volo dei gabbiani e a raccogliere la sabbia che diventerà materia dei suoi quadri.

Con il trasferimento a Pesaro, Ettore passa ad insegnare nelle scuole medie del capoluogo “Lucio Accio”, “Giacomo Leopardi”, infine “Picciola”. Tuttavia, rimane fortemente legato alla sua città natale e continua a incontrare i suoi amici al Caffè Centrale o lungo il corso Matteotti. Al Caffè Centrale dedica anche una prima sistematica raccolta di racconti intitolata Caffè provinciale, che gli vale una menzione al Premio letterario “Libera Stampa” del 1956, vinto da Vittorio Sereni.

A Fano Ettore frequenta il maestro-poeta Lando Fabbri, gli amici Emilio Furlani, Sandro Tombari, Francesco Milesi e molti degli artisti dell’Accolta dei Quindici. Negli anni Settanta l’amico Lando Fabbri sceglierà uno dei suoi guerrieri come copertina della raccolta di liriche intitolata Transito.

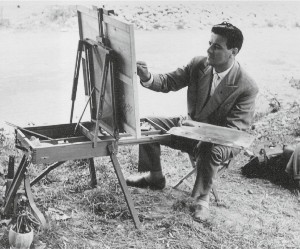

All’attività di insegnante, Ettore affianca tenacemente quella creativa, dipingendo e scrivendo: «Comunque vadano le cose, un pittore rimane sempre un pittore», appunta in pensieri autografi. Partecipa a molte esposizioni, locali e nazionali; intrattiene rapporti con critici e intellettuali; scrive a gallerie e a case editrici, cerca in loro un’approvazione, una conferma per andare avanti e avere nuove sollecitazioni. Non sempre le trova. La sua pittura è fuori dalle mode, è oltre le tendenze, non è ascrivibile ad un linguaggio critico sempre riconoscibile.

Scrive Elverio Maurizi, nel catalogo redatto per la mostra di Sassoferrato del 1984:

«L’organizzazione rappresentativa risente di questa situazione per la quale si assiste a un flusso continuo di energie autorigeneranti dove appare verificabile l’incessante succedersi della trasmutazione formale e cromatica. Le polarità distruttive e quelle costruttive, anziché frammentare l’oggetto espressivo lo accorpano giungendo a unificare l’intreccio delle linee rotte e delle spirali e lo spogliano di ogni descrittività. Le tonalità cupe del colore delineano una sorta di percorso di natura iniziatica, dove gli opposti si confondono consentendo un doppio livello di lettura quello per i profani e quello per chi ha una seconda vista».

Muore a Pesaro il 6 marzo 1988.

Poche sono le notizie che ci giungono relative a questo periodo di vita dell’artista e ci vengono raccontate dai figli. Rielaborando i suoi ricordi giovanili preadolescenziali, il figlio Riccardo rievoca una chiacchierata con il padre durante una cena.

Ettore Travaglini aveva solo diciannove anni quando fu chiamato a prestare servizio militare. Dopo un breve corso fu designato alla città di Venezia, in veste di infermiere nella marina militare.

Appena cinque giorni dopo essersi arruolato, nel settembre del 1943, assistette al bombardamento e all’affondamento del cacciatorpediniere Quintino Sella, che aveva salpato da Venezia per dirigersi a Taranto e consegnarsi agli alleati dopo l’armistizio dell’8 Settembre.

La tragedia vide la morte di 27 membri dell’equipaggio e circa 200 civili che erano stati accolti sulla nave per sfuggire alle truppe tedesche. L’artista fu coinvolto nel soccorso ai superstiti e nel recupero dei cadaveri.

In seguito, Travaglini, per sfuggire alle truppe tedesche, fu costretto a scappare, insieme ad un gruppo di suoi dei commilitoni, chiedendo in prestito ad alcuni contadini dei capi di vestiario utili per il travestimento che li avrebbe facilitati nella fuga. Viaggiò in treno e giunto a Fano venne catturato, riuscì tuttavia a fuggire nuovamente e a tornare dalla propria famiglia.

1953 – Mostra collettiva “Vita del Mezzogiorno d’Italia”, Palazzo delle Esposizioni, Quadriennale, Roma

1955 – Premio Scipione, Macerata

1957 – Premio Marche, Ancona (ha susseguentemente partecipato ad ogni edizione di questo premio)

1958 – Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea, Maggio di Bari, Bari

– Rassegna Nazionale di Arti Figurative, Avezzano

– Premio G.B. Salvi, Sassoferrato (ha susseguentemente partecipato ad ogni edizione di questo premio)

1959 – Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea, Maggio di Bari, Bari

– Mostra d’Arte Contemporanea, S. Benedetto del Tronto

– Premio Nazionale di Pittura, La Spezia

– VIII Quadriennale, Roma

1960 – Personale, Galleria Comunale, Pesaro

– Personale, Galleria d’Arte Ferri, S. Benedetto del Tronto

– Premio Paestum, Paestum

– Biennale Nazionale Dell’Arte Sacra Contemporanea, Antoniano, Bologna

– Rassega Nazionale di Arti Figurative, Avezano

– Premio Città di Terni, Terni

1961 – Personale, Galleria l’Aquilone, Urbino

– Premio Nazionale di Pittura <>, Corridonia

– Mostra d’Arte Contemporanea, S. Benedetto del Tronto

– Rassegna Nazionale di Arti Figurative, Avezzano

– Mostra Nazionale d’Arte Contemporanea, Termoli

– Premio di Pittura Contemporanea, Cinisello Balsamo

1962 – Personale, Piccola Galleria, Pesaro

– Mostra Nazionale d’Arte Contemporanea, Termoli

– Biennale Nazionale d’Arte Sacra Contemporanea, Antoniano, Bologna

– Rassega Nazionale di Arti Figurative, Avezano

– Premio di Pittura, Sant’Elpidio

– Mostra d’Arte Contemporanea, Torre Pellice

1963 – Arte Italiana Contemporanea, Graphil Galeria, Amsterdam – Arte 30 Giorni, Macerata

– Mostra d’Arte Contemporanea, S. Benedetto del Tronto

– II Mostra d’Arte Sacra, Ascoli Piceno

– Premio A. Bucci, Fossombrone

1964 – Personale, Galleria Europa, Bologna

1965 – Triennale dell’Adriatico, Civitanova Marche

1966 – Personale, Galleria Enzo Pagani, Legnano

1970 – Personale, Sala Laurana, Pesaro

1972 – Personale, Galleria San Vitale, Bologna

1974 – Personale, Galleria Il Traghetto 2, Venezia

1975 – Personale, Sala Morganti, Fano

1976 – Personale, Galleria Il Manferucco, Pesaro

1980 – Personale, Palazzo Oliva, Sassoferrato

1981 – IV Biennale Nazionale Di Pittura Contemporanea, San Leo

1987 – Rassegna delle Marche, Ancona

1989 – Mostra antologica, Uomini eroi angeli di Ettore Travaglini, a cura di Cecilia Prete, Chiesa di Sant’Arcangelo, Fano

2005 – Il pensiero dominante, mostra retrospettiva a cura di Silvia Cuppini, Palazzo Gradari, Pesaro